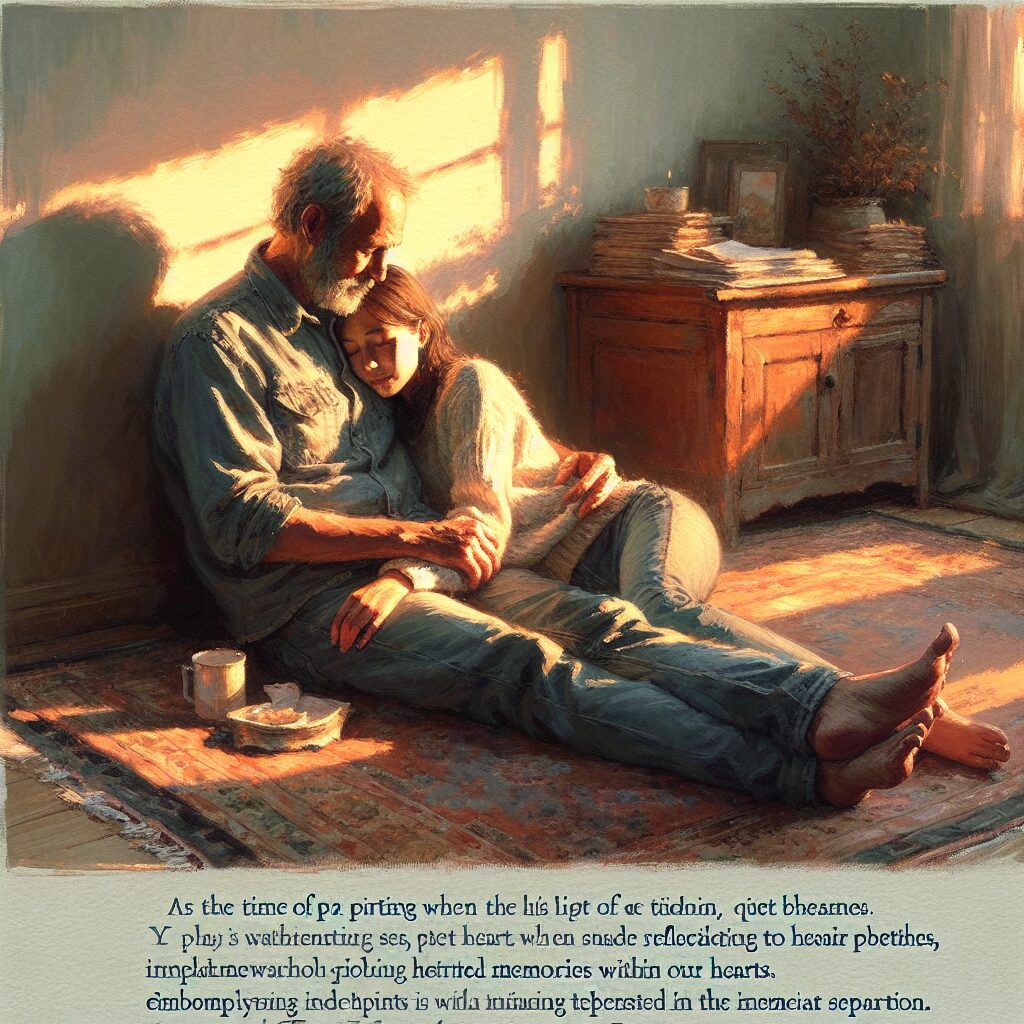

窓から差し込む夕暮れの光が、部屋の中を柔らかなオレンジ色に染めていく。私たちは古びたラグの上で寄り添っている。彼の呼吸が静かに、でも確かに聞こえる。これが最後の時間になるなんて、誰が想像しただろう。

昨日、彼は余命宣告を受けた。進行性の難病で、残された時間はわずかだという。医師の言葉は、まるで遠くから聞こえてくるような、非現実的なものだった。でも、彼の手の温もりは確かに実在する。私たちは言葉を交わさずに、ただラグの上で横たわっている。

このラグは、私たちが同棲を始めた時に、古道具屋で見つけたものだ。少し色褪せていて、端が擦り切れているけれど、私たちの思い出が染み込んでいる。初めて一緒に暮らし始めた時の緊張と喜び、休日の朝に二人で飲んだコーヒーの香り、夜遅くまで語り合った数えきれない時間。全てがこのラグに刻まれている。

彼の指が私の髪を優しく撫でる。その仕草は、まるで私が壊れものであるかのよう。でも実際は、彼の方が今にも壊れてしまいそうなのに。私は涙を堪えながら、彼の胸に顔を埋める。心臓の鼓動が、まだ力強く響いている。

「ごめんね」と彼が囁く。その言葉に、堪えていた涙が溢れ出す。何を謝るの?あなたは何も悪くない。むしろ、あなたと出会えて、こんなに幸せな時間を過ごせたことに、私は感謝している。でも、その言葉を声に出すことができない。

外では街の喧騒が遠くに聞こえる。人々は普段通りの生活を送っている。電車が通り過ぎる音、子供たちの笑い声、どこかで鳴る救急車のサイレン。世界は変わらずに回り続けているのに、私たちの時間だけが止まろうとしている。

彼の呼吸が少し荒くなる。痛みが強くなってきたのだろう。でも彼は何も言わない。ただ私をもっと強く抱きしめる。私は彼の手を取り、指を絡ませる。この温もりを、永遠に覚えていたい。

記憶の中で、私たちの出会いが蘇る。雨の降る日、彼は傘を私に差し出してくれた。見知らぬ人なのに、なぜか懐かしい気持ちになった。それが全ての始まりだった。そして今、全てが終わろうとしている。

夕日が沈みかけている。部屋の中の影が少しずつ濃くなっていく。でも私たちは電気をつけない。この薄暗い空間で、お互いの存在を感じ合うことで精一杯だった。

「幸せだった」と彼が言う。現在形ではなく過去形で語られる言葉が、胸を締め付ける。でも、確かにそうだった。私たちは幸せだった。誰よりも幸せだった。たとえ短い時間だったとしても。

ラグの上で、私たちは静かに時を刻む。もう話すことは何もない。ただ、この瞬間が永遠に続けばいいと願うばかり。でも時間は容赦なく進んでいく。やがて夜が訪れ、そして明日が来る。そうして少しずつ、確実に、私たちの物語は終わりに近づいていく。

彼の体温が、少しずつ冷めていくような気がする。それは私の思い込みかもしれない。でも、この瞬間を大切に記憶に留めておきたい。このラグの感触も、彼の香りも、この部屋の空気も、全てを。

そうして私たちは、言葉を交わすことなく、ただ寄り添い続ける。世界が夜の帳に包まれていくように、私たちの時間も静かに、でも確実に流れていく。この瞬間が、永遠の別れへの序章だということを、私たちは二人とも知っている。

コメント